Moment’s NoticeやStablematesといった半音進行のⅡ-Ⅴが出てくる曲についてです。

スケールや分析はわかるのですが、どうしても運指がしっくりこない感じがしてとても難しいと思います。

やはりこういったスケールチェンジの激しい曲でもインポジションを守って弾き切る方がいいのでしょうか?

考え方は色々あると思いますが、ジョーイさんの意見をお聞きしたいです。

練習のときのみインポジションです

実際の演奏ではネック全体を1つのポジションとしてみるので、インポジションではなく自由に弾くほうがいいです。

練習のときはインポジションがおすすめです。そうすることで苦手なポジションや、しっくりこない原因などを解明することができます。

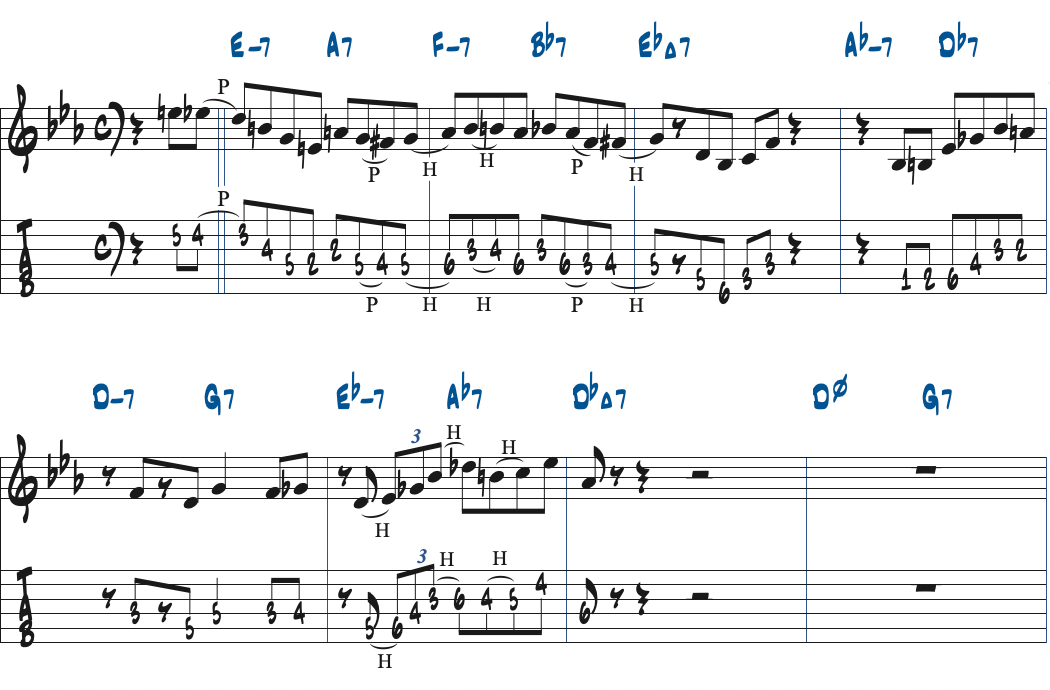

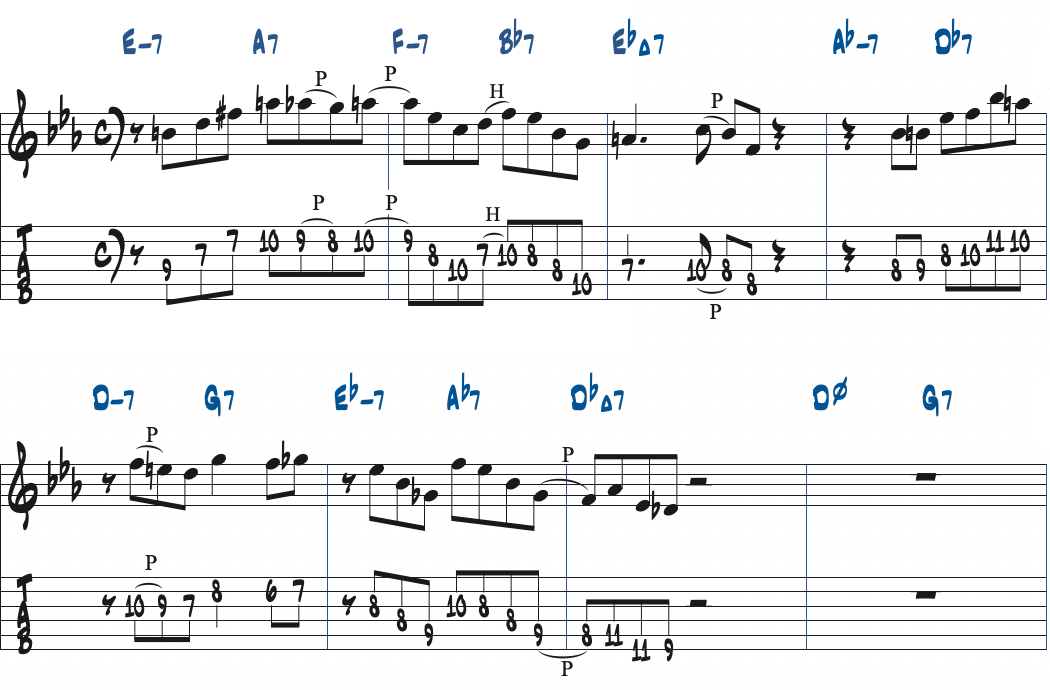

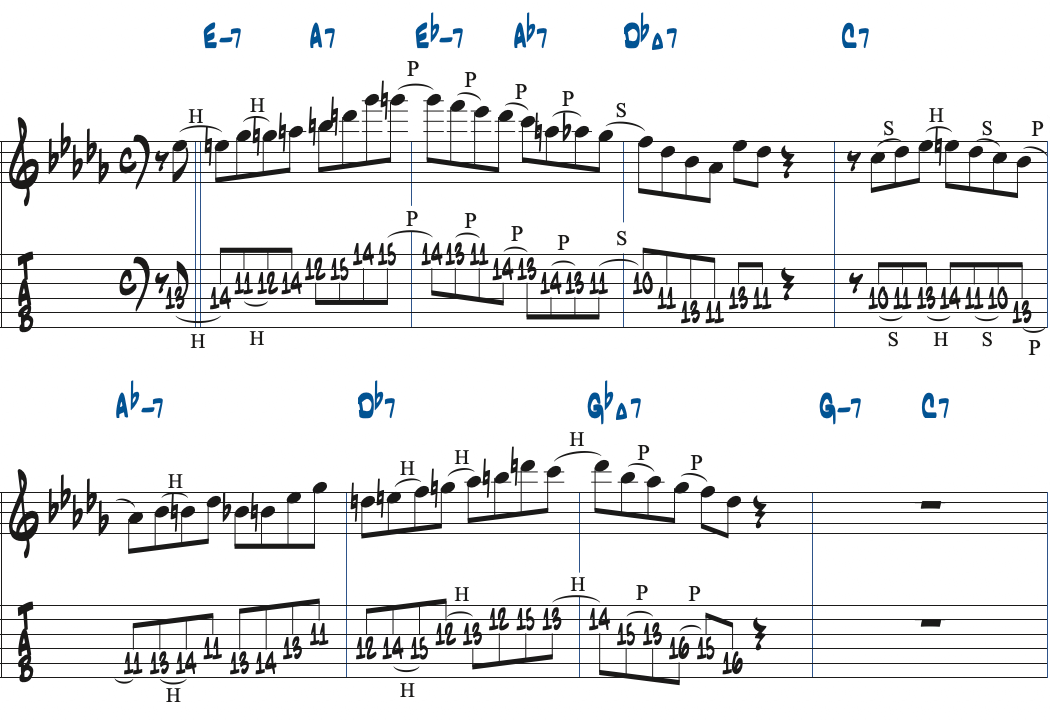

Moment’s Noticeのインポジション演奏例

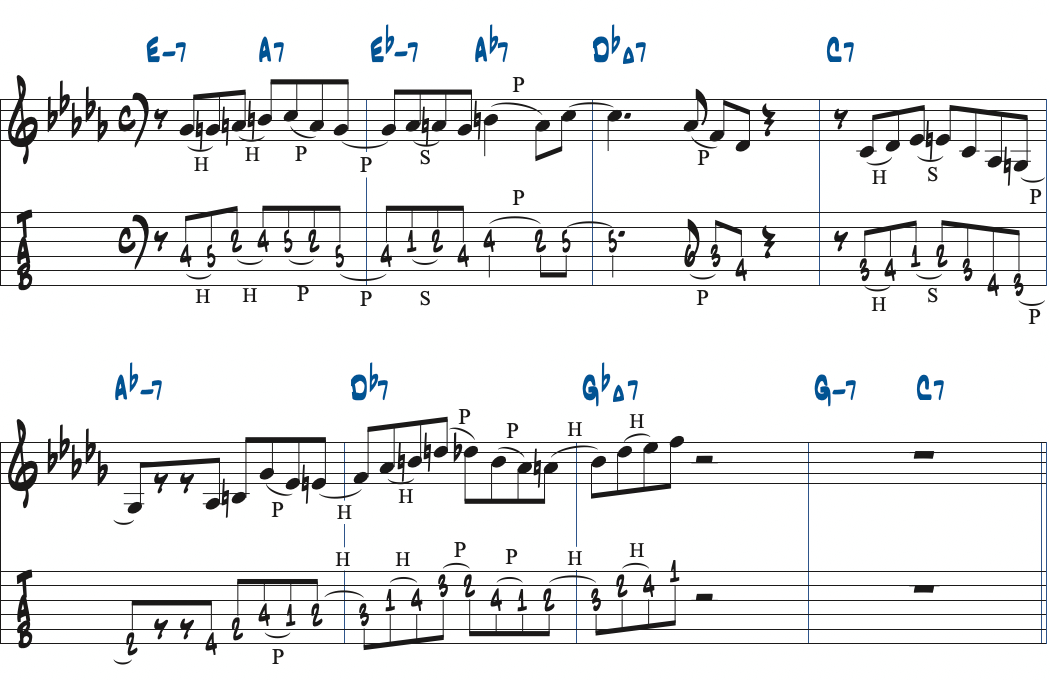

Moment’s Notice最初の8小節をインポジションで弾いてみました。ここでは便宜上ネックに近い方から順にポジション1〜5としています。

ポジション1

ポジション2

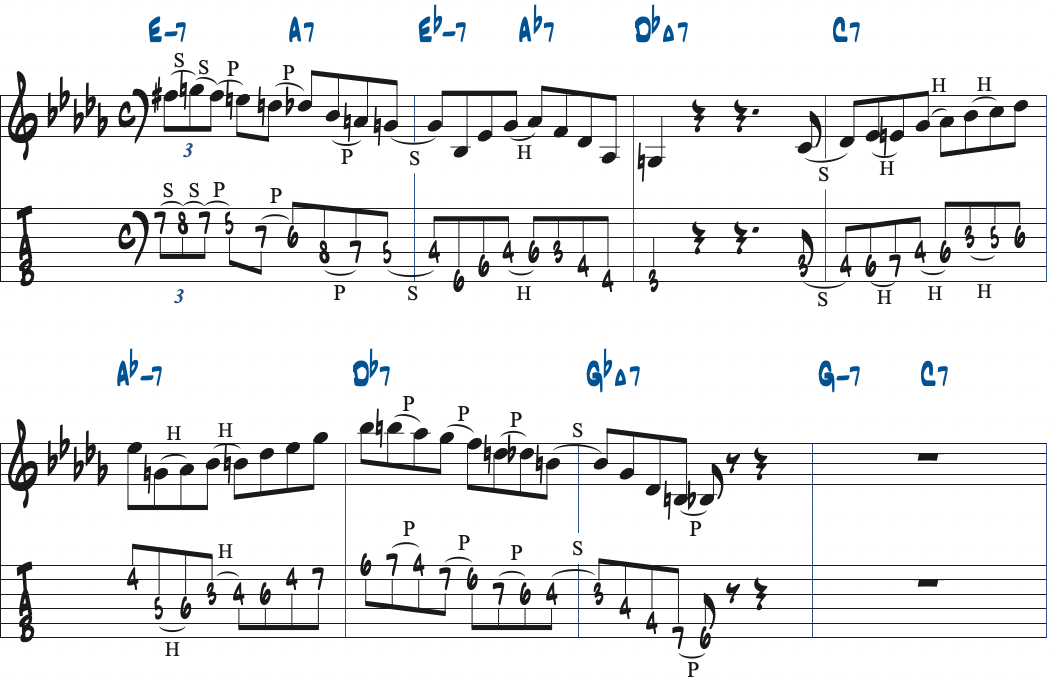

ポジション3

ポジション4

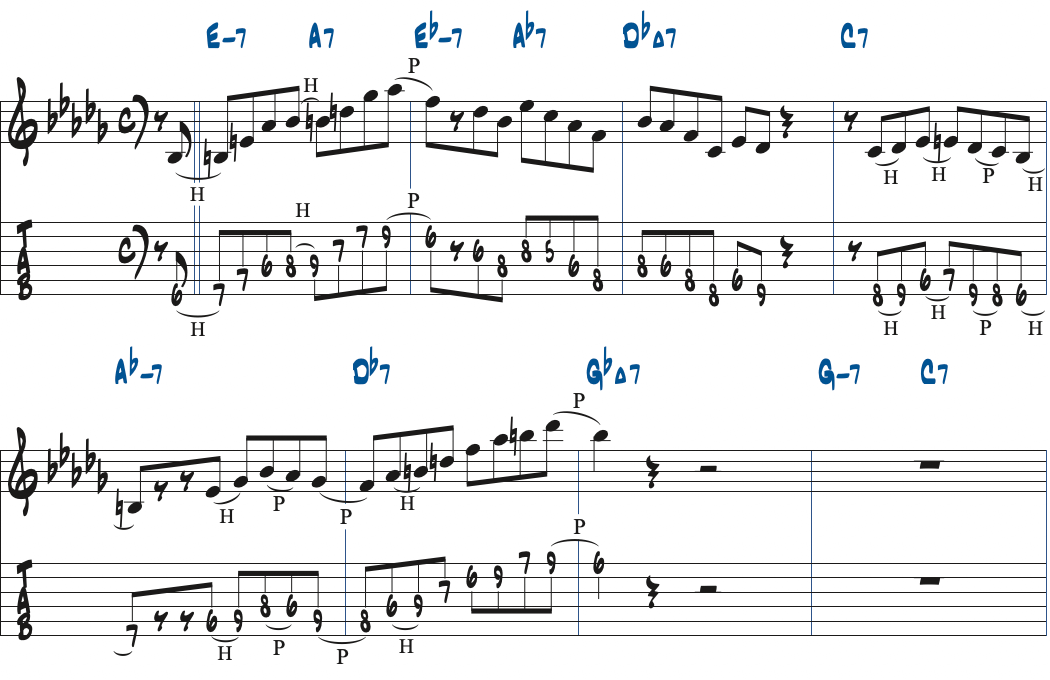

ポジション5

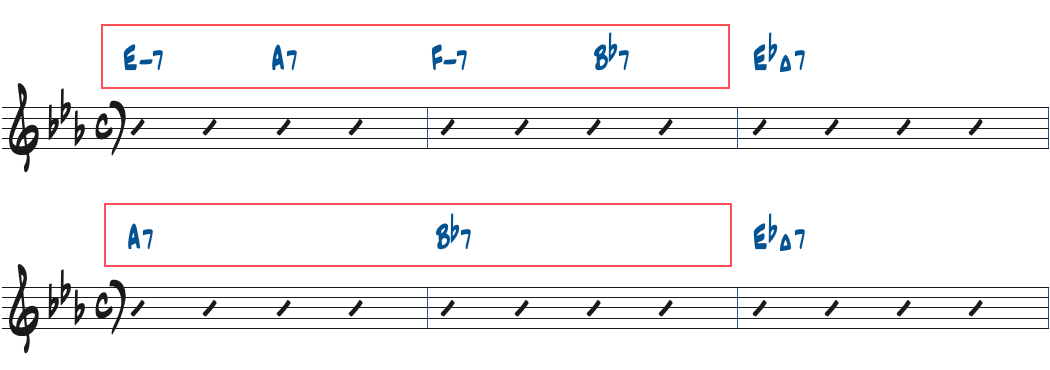

Moment’s NoticeのII-VはV化できます

1小節内でII-Vする進行はIIを無視してVで考えることがよくあります。

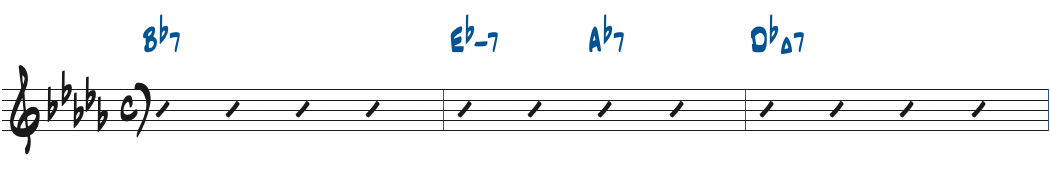

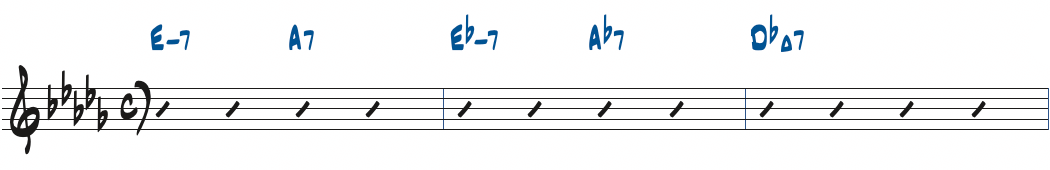

Moment’s NoticeのII-VをV化

A7はAミクソリディアンスケール、Bb7はBドミナントディミニッシュスケールがおすすめです。5、6小節目も同様に、G7、Ab7にリハモできます。

とくに速いテンポで演奏するときに有効な方法なので、ぜひ試してみてください。

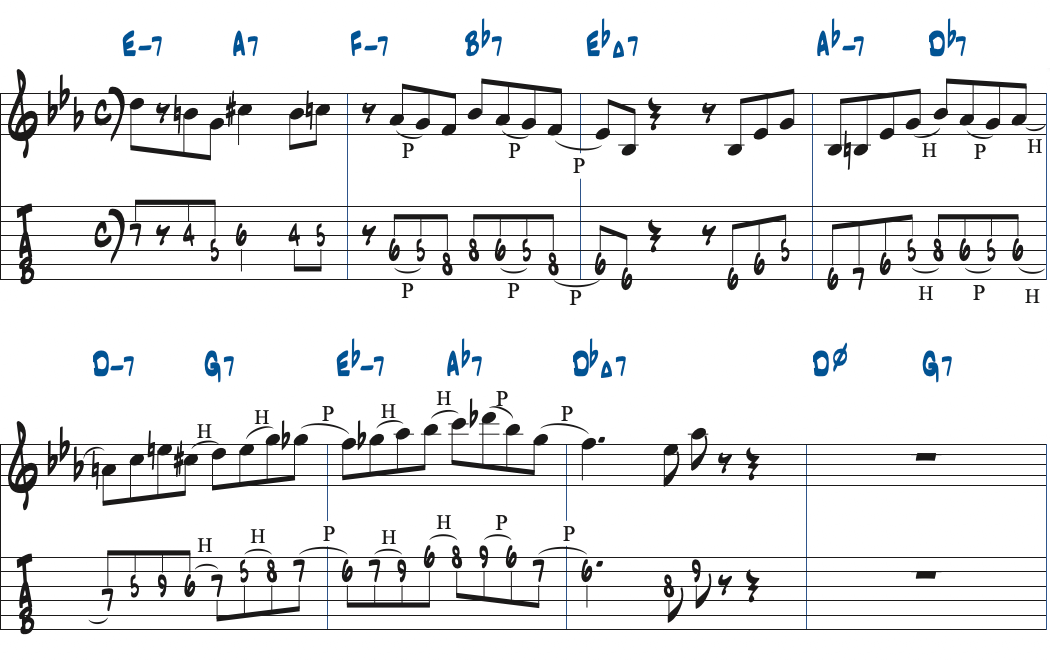

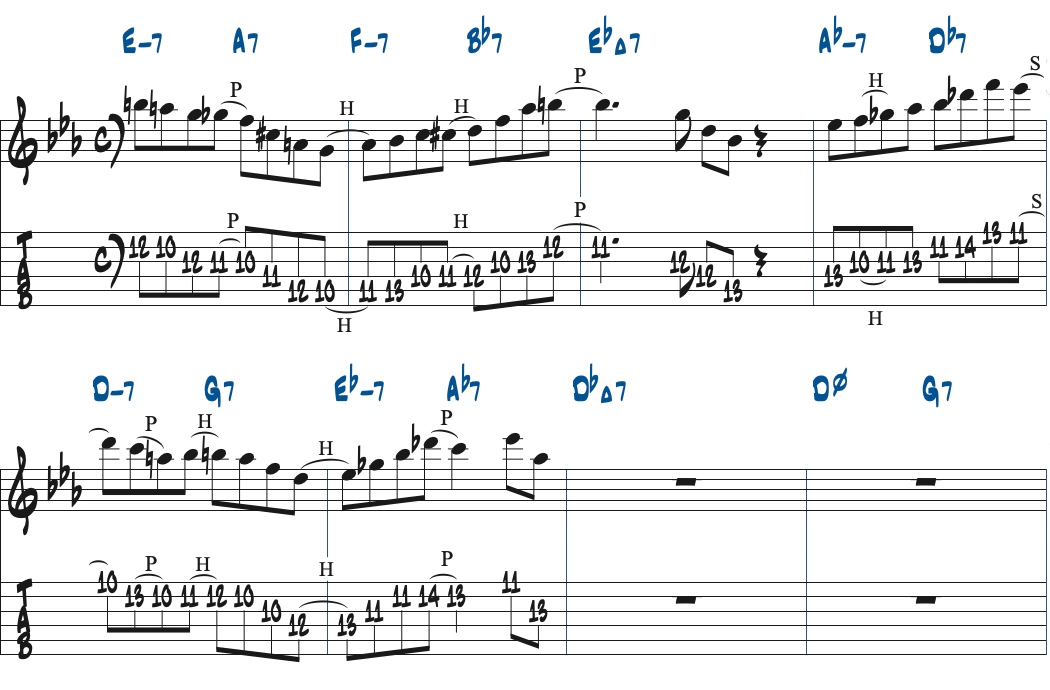

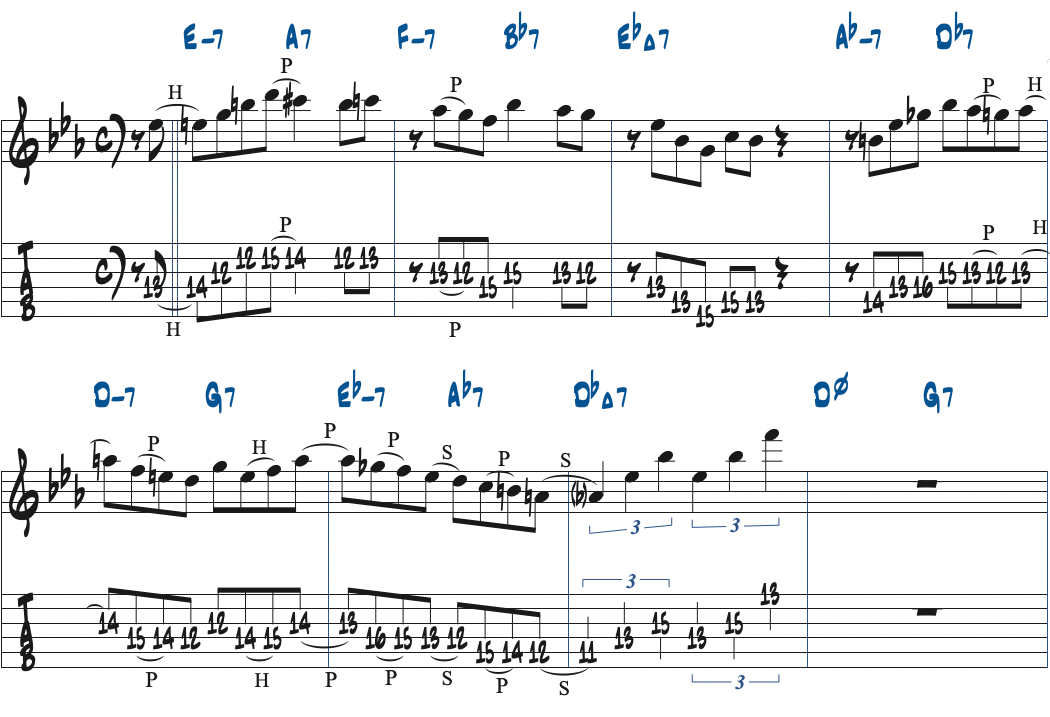

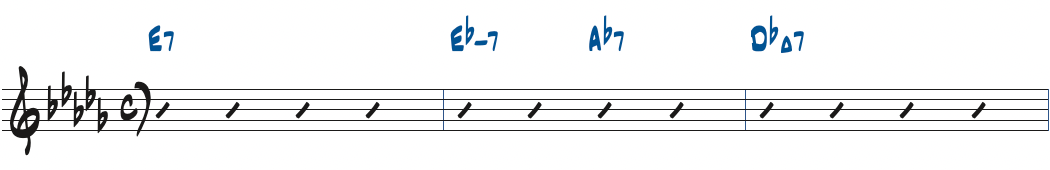

Stablematesのインポジション演奏例

Stablematesの最初の8小節をインポジションで弾いた例です。

ポジション1

ポジション2

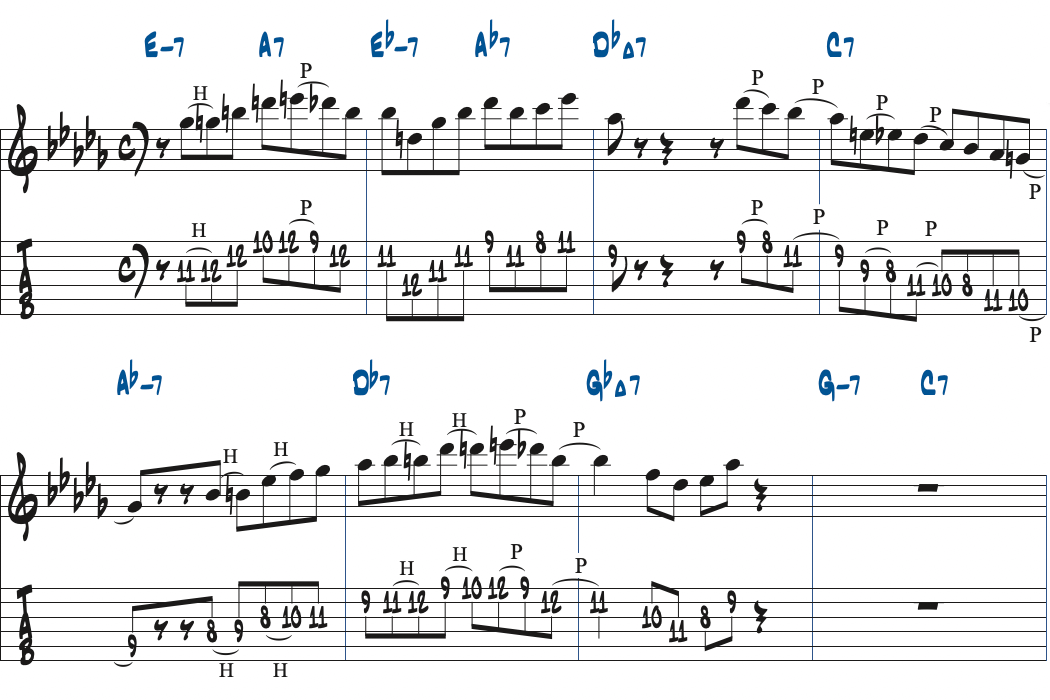

ポジション3

ポジション4

ポジション5

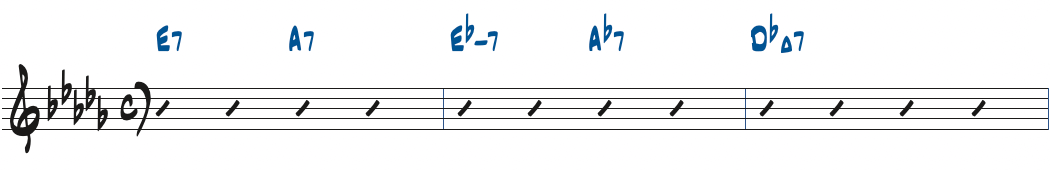

StabelmatesはBb7にリハモできます

Stablematesの1小節目は原曲がBb7なので、Em7-A7をBb7にリハモすることができます。もともとのBb7からどうやってEm7-A7にリハモされたのか順を追ってみていくと分かりやすいです。

原曲のコード進行

裏コードにリハモ

A7を加えてV-I化

E7をEm7にしてII-V化

Em7-A7はBb7のリハモなので、1小節目をBb7と考えて演奏することができます。もちろんEm7やE7と考えて演奏することもできます。

ちなみにポジション3の演奏例は1小節目にBbオルタードスケールを使っています。