スケール(音階)は、基準になる音から一定の規則で音を並べてできる集まりのことです。

もっとも有名なスケールはドレミファソラシ。この7音はダイアトニックスケールと呼ばれ、現在の音楽の基盤となっています。

ダイアトニックスケールができる以前は4音のスケールが基盤でした。ここではどのようにして現在の7音になったのか、その成り立ちと仕組みを紹介します。

これを理解しておくことで、ただの暗記ではなく知識としてスケールを身につけることができます。ぜひ覚えてみてください。

ダイアトニックスケールの由来

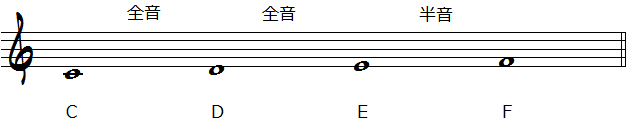

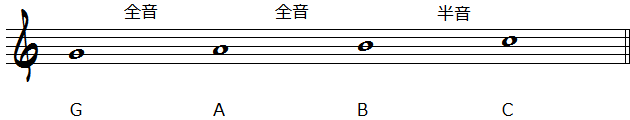

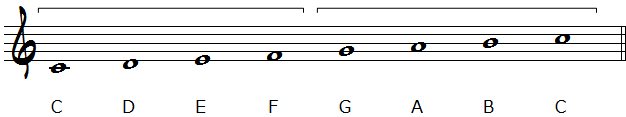

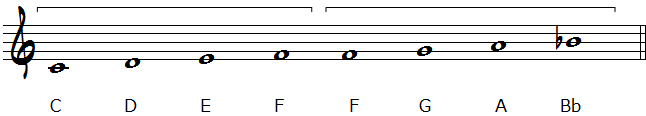

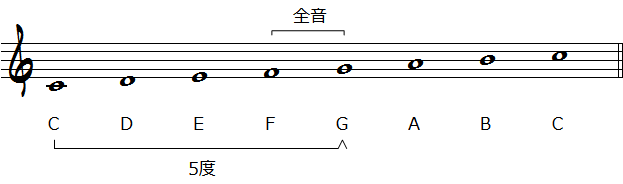

ダイアトニックスケールは全音、全音、半音から成る4音のスケール(テトラコルド)を2つ組み合わせて出来たものです。

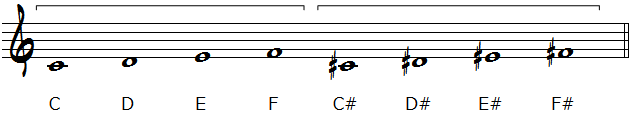

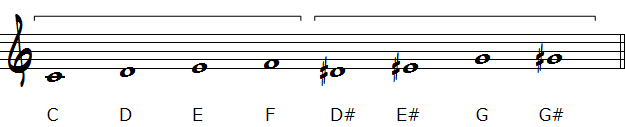

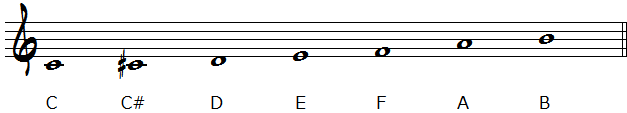

Cをトニックとしたテトラコルド

Gをトニックとしたテトラコルド

この2つを合わせるとドレミファソラシドか完成します。

CとG、2つのトニックからできているので、2トニックスケール=ダイアトニックスケールと呼ばれるようになりました。

- ダイアトニックの意味

- ダイアトニック(Di-a-tonic)のDiはラテン語で「2つ(対)」、tonicは「主音」の意味です。

ダイアトニックスケールは7音スケールの総称で、Cをトニックとした7音はCメジャースケールまたはCイオニアンスケールと呼んでいます。

テトラコルドの組み合わせ一覧

CとG以外の組み合わせがどんな響きになるか聴いてみましょう。

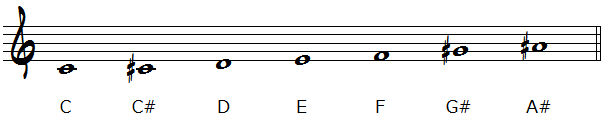

CとC#(Db)

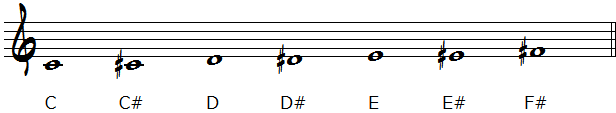

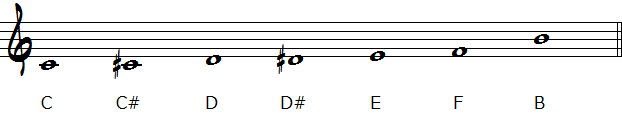

音名順

CとC#のテトラコルドを組み合わせるとCからF#までのクロマチックスケールになります。7音のスケールですが残念ながら実用性はありません。

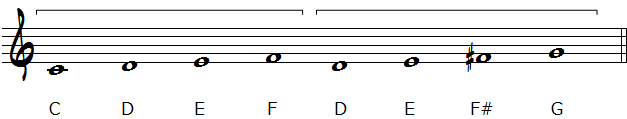

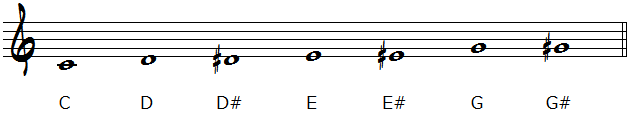

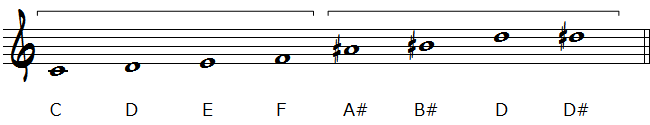

CとD

音名順

7thの音が入っていないのでメジャーコードで使えます。

CとD#(Eb)

音名順

3rdと♭3rdが混在する7音スケール。個性的な響きを出したいときに使えるかもしれません。

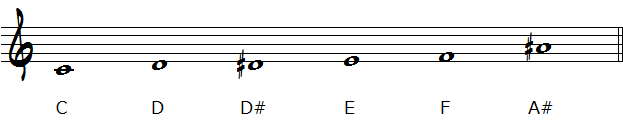

CとE

音名順

オーギュメントコードで使えるスケールです。

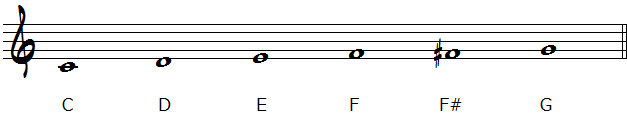

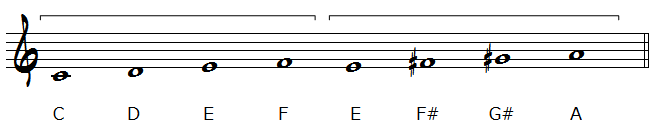

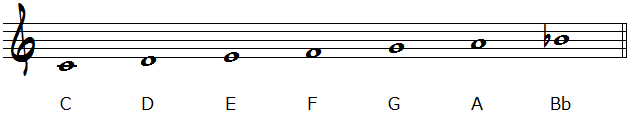

CとF

音名順

ミクソリディアンスケールとして有名です。

CとF#(Gb)

オリヴィエ・メシアン(フランスの作曲家)は移調の限られた旋法No.6と呼んでいます。

CとG#(Ab)

音名順

b9thと9thが共存するスケール。ドミナントコードで使えます。

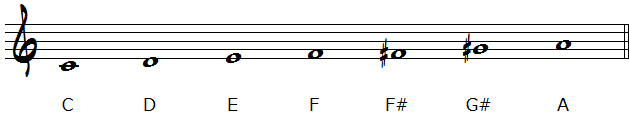

CとA

音名順

b9thが入っているので、メジャーコードでアウト感を出したいときに使えます。

CとA#(Bb)

音名順

9thと#9thが共存するスケール。ドミナントコードで使えます。

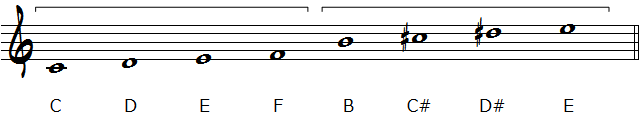

CとB

音名順

♭3rdと3rdが共存する使い方が悩ましいスケール。メジャーコードでどうしてもアウト感を出したいときに使えます。

以上が全ての組み合わせです。

名前もついていないスケールが多いので、この中から1つ選んで研究してみるとも面白いと思います。

美しい響きの法則

テトラコルドの組み合わせの中で、最も自然な響きなのがメジャースケール(CとGの組み合わせ)。

この組み合わせは以下の2つの条件を満たしています。

- 2つのトニックが5度音程(CとG)

- 1つめのテトラコルドの終わりの音と次のテトラコルドが全音関係(FとG)

独自のスケールを作るときはこの2つを意識して作ってみてください。逆にこの2つを避けると個性的なスケールをつくることができます。

異なるテトラコルドを組み合わせる

全音、全音、半音からなるテトラコルド同士の組み合わせをみてきましたが、もちろん他のテトラコルドを組み合わせることもできます。

組み合わせは何十種類もあるので、ここではトニックが5度関係、テトラコルド同士が全音関係になるものにしぼって紹介します。

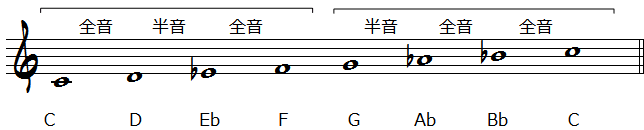

ナチュラルマイナースケール

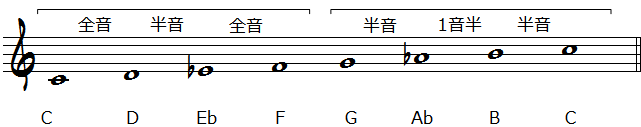

全音、半音、全音のテトラコルドと半音、全音、全音のテトラコルドを組み合わせるとナチュラルマイナースケールになります。

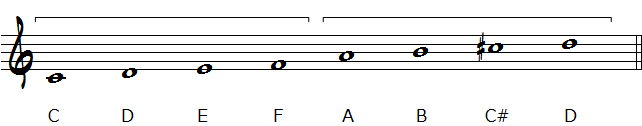

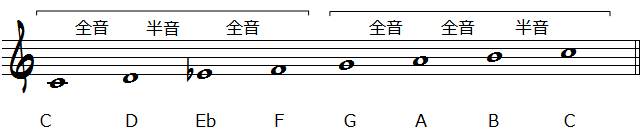

メロディックマイナースケール

全音、半音、全音のテトラコルドと全音、全音、全音のテトラコルドの組み合わせるとメロディックマイナースケールになります。

ハーモニックマイナースケール

全音、半音、全音のテトラコルドと半音、1音半、半音のテトラコルドの組み合わせるとハーモニックマイナースケールになります。

さまざまなテトラコルドの組み合わせで、現在主流になっているスケールが出来ています。

現在ではメジャースケールを基準にした度数表記での考え方が主流になっていますが、ダイアトニックスケールの由来を知っておくことで、スケールを違った角度から見ることができます。

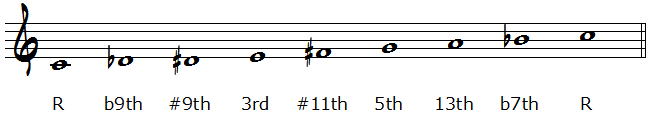

主要スケールの度数表記

ダイアトニックスケールの由来が分かったところで、あらためて度数表記でもスケールを理解しておきましょう。

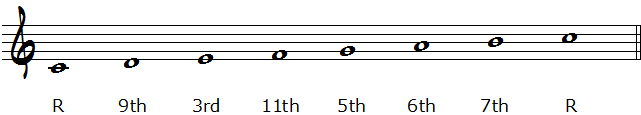

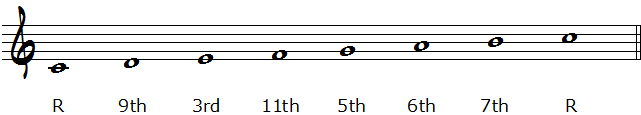

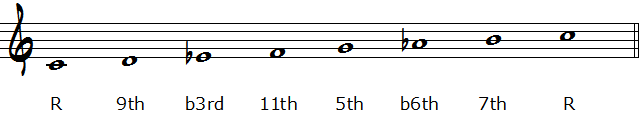

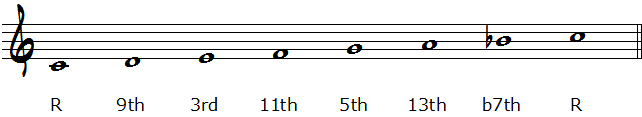

Cメジャースケール

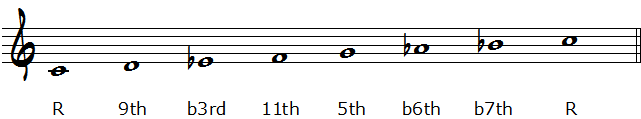

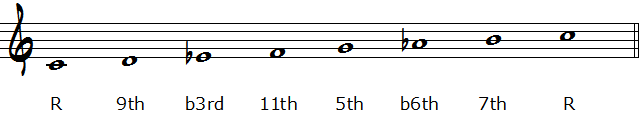

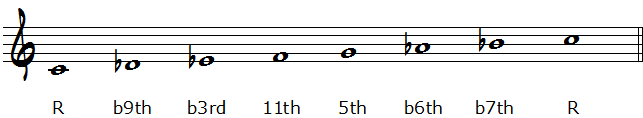

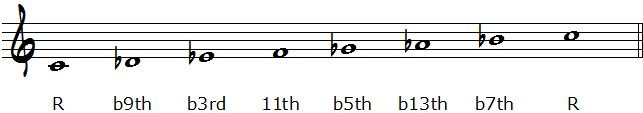

Cマイナースケール

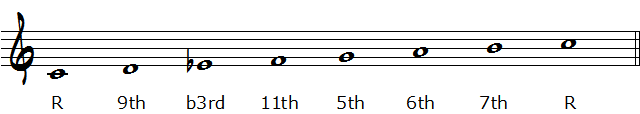

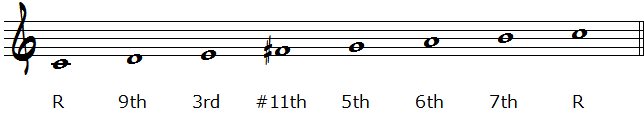

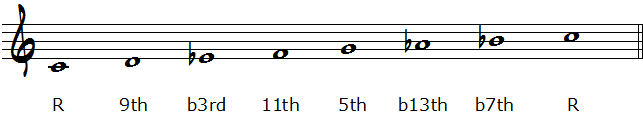

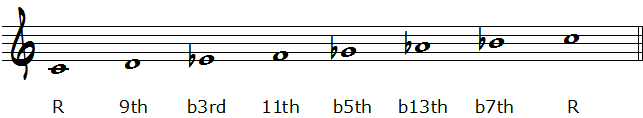

Cメロディックマイナースケール

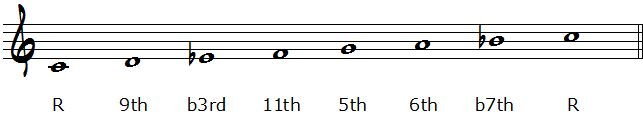

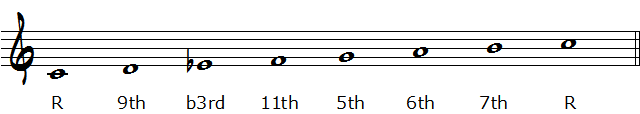

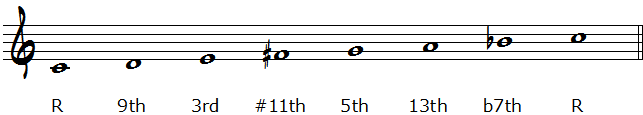

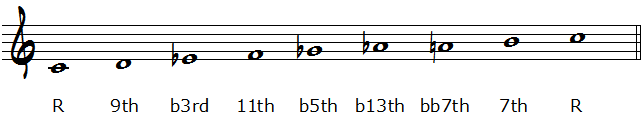

Cハーモニックマイナースケール

度数表記の便利なところは、スケールとコードを関連付けながら覚えることができることです。

ジャズのアドリブ(特にビバップ)はコード進行を基にしているので、jazzguitarstyle.comでは度数表記でスケールを紹介しています。

ジャズで良く使われるスケールとそのサウンド

Cメジャースケール

Cリディアンスケール

Cドリアンスケール

Cフリジアンスケール

Cエオリアンスケール

Cメロディックマイナースケール

Cハーモニックマイナースケール

Cロクリアンスケール

Cロクリアン♮2スケール

Cミクソリディアンスケール

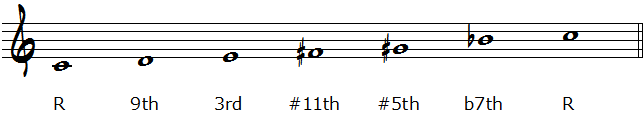

Cリディアンb7スケール

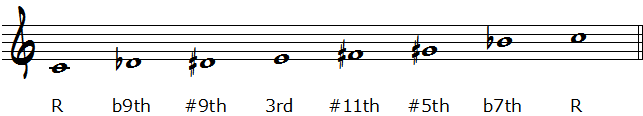

Cオルタードスケール

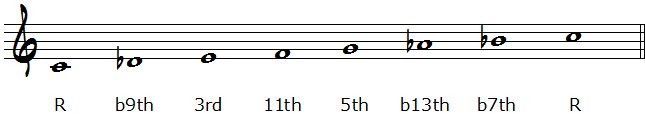

Cミクソリディアンb9b13スケール

人工的なスケール

以下3つのスケールはテトラコルドの組み合わせではなく、人工的に作られたスケールです。シンメトリカルスケールとも呼ばれます。

Cホールトーンスケール

Cディミニッシュスケール

Cドミナントディミニッシュスケール(コンディミ)

最終的には度数表記

7音のスケールを全て覚えようとすると大変ですが、テトラコルドを組み合わせているだけ、と考えると少し楽な気持ちになりませんか。

ジャズのアドリブを練習していくと、最終的には度数表記で覚えられていきますのが、そこに行き着くまでの足がかりとしてテトラコルドの考え方も取り入れてみてください。

7音のスケールと思って弾くメジャースケールと、テトラコルド2つの組み合わせと思って弾くメジャースケールとでは、指板の見え方もフレージングの仕方も変えることができます。

ぜひ両方のいいとこ取りをしてスケールを研究してみてください。